Photo by Mika Matin on Unsplash

Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Aber „possible futures“ lassen sich spekulativ designen und daraus lassen sich Handlungsoptionen und Entwürfe für unsere Gegenwart entwickeln.

Erschreckenderweise findet dieser Diskurs zur Zeit kaum statt, obwohl die Herausforderungen drängen.

Wie können wir hierzu Designansätze nutzen und wo liegen paradoxerweise die Gefahren, wenn wir Design für das Lösen von Problemen nutzen?

Im Design (Thinking) geht es um das Lösen von Problemen

Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich die ersten Male in Unternehmen Design Thinking vorgestellt habe und wo es häufig noch einer Erklärung bedurfte, dass Design nicht im Sinne von „Schick machen“, sondern im Sinne von „Gestalten“ zu verstehen sei. Was natürlich auch genau der Aspekt war, der viele ausgebildete Designer so ärgerlich werden ließ: drei Tage Design Thinking Kurs am HPI und ein Vorgehensmodell, das eine Innovation in sechs Schritten vorgaukelte, widersprach einem fundierten Designverständnis diametral.

Inzwischen hat sich viel getan. Auch wenn wir immer noch häufig auf Buzzwords treffen, so nimmt doch das Arbeiten nach Designprinzipien – wie auch immer dies dann konkret benannt wird – merklich zu, entsprechende Stellenanzeigen (die in anderen europäischen Ländern längst Standard sind) werden mehr und Design (Thinking) findet weniger in Workshops, sondern viel mehr im Kontakt mit den Kunden bzw. Nutzern statt.

Damit rückt dann der „Problemraum“ in den Vordergrund, also das Erforschen und Verstehen dessen, was „wirklich“ das Problem ist – eben der Research. Und von dort aus lassen sich diese Probleme dann durch iteratives Vorgehen, durch Prototyping, durch Experimente etc. tatsächlich in einer Weise lösen bzw. sich einer Lösung Schritt für Schritt annähern, die die Passgenauigkeit dieser Lösungen deutlich erhöht und damit die Risiken von Fehlentwicklungen und zugleich Fehlinvestitionen deutlich verringert. Dies ist ja einer der seltsamen Widersprüche, dass Kundenzentrierung immer noch als AddOn, als „Schönwetter-Veranstaltung“ gesehen wird, statt zu erkennen, dass die Alternative, nämlich ein Vorgehen, das nur auf bloßen Annahmen basiert, im Grunde genommen einen Blindflug darstellt.

Ist Probleme lösen zu wollen genau das Problem?

Wenn wir den Anspruch von Design allerdings größer formulieren, also beispielsweise über die Entwicklung von Produkten und Services im Unternehmenskontext hinaus, wenn wir also über Social Design sprechen (wofür SDNue künftig stehen soll), dann stoßen wir auf einen zunächst überraschenden Widerspruch: Gerade der Anspruch von Design, Probleme lösen zu wollen und zu können, könnte bei komplexen Herausforderungen wie eben bei gesellschaftlichen Fragestellungen selbst zum eigentlichen Problem werden.

Dies geschieht nämlich dann, wenn der „Optimismus“ des Designens dazu führt, dass wir immer noch an der Suche nach einer Problemlösung festhalten, obwohl die Probleme innerhalb der gesetzten Rahmenbedingungen gar nicht mehr lösbar sind. Wenn es also um das Überwinden von Glaubenssätzen geht, wenn wir neue Werte und Überzeugungen und Verhaltensweisen finden müssen, wenn wir quasi den Rahmen neu setzen müssen, innerhalb dessen sich die Probleme dann anders darstellen und damit auch wieder lösen lassen.

Letztlich geht es dann um neue Lebens- und Gesellschaftsentwürfe. Und gerade der zurückliegende Bundestagswahlkampf hat gezeigt, dass die kleinteiligen Diskussionen und Lösungsvarianten uns ziemlich sicher nicht weiterbringen werden. Es geht eben nicht um ein Tempolimit auf Autobahnen oder die Entwicklung von CO2-reduzierender Technik (die ja am anstehenden Verkehrskollaps nichts ändern wird), sondern es geht um ein grundsätzliches Verständnis von Mobilität. Wann und wozu müssen und wollen wir mobil sein und welchen Wert messen wir dem zu? Welche anderen Werte werden dadurch berührt und wie bringen wir dies in Einklang?

Oder wie es Michael Krüger in der Süddeutschen Zeitung vom 2.10.2021 formuliert: „Ständig wird gesagt, dass wir bei der Digitalisierung ‚ganz hinten‘ stehen im europäischen Vergleich. Aber kein Lanz und keine Will machen eine Sendung darüber, wie konkret die Parteien dieses Bildungsproblem in welcher Zeit und zu welchen Bedingungen lösen können. Haben wir nicht ein Problem mit der Frage, wie wir in Zukunft leben und wohnen wollen? Ich habe keine Sendung gesehen, in der Fachleute, Stadtplaner und Architekten, darüber mit den Parteien diskutieren.“

Für all diese Fragestellungen müssen wir also Design und damit den Diskurs wesentlich weiter aufspannen und denken – im Sinne eines „spekulativen Designs“.

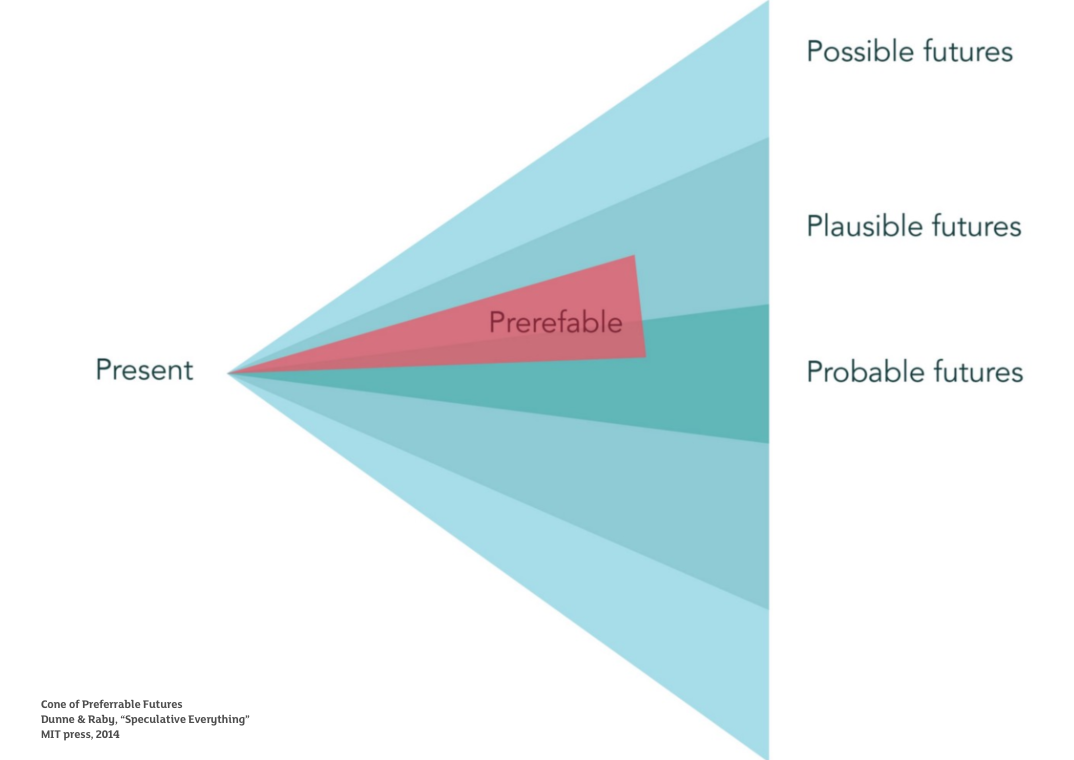

„Cone of Preferrable Futures“

Abschied von „der Zukunft“

Dabei geht es dann nicht mehr darum, „die Zukunft“ zu ergründen und möglichst genau vorherzusehen. Gerade der rasante technologische Fortschritt, aber auch die zunehmende Komplexität aller Entwicklungen – vom Home Office im Kleinen bis zum Klimawandel im Großen – machen dies im Grund aussichtslos. Die Megatrends haben sich in den Zeiten der Pandemie selbst überholt. Womit wir wieder bei der Analogie zum Designprozess sind: die richtige Idee, die richtige Lösung werden wir nicht finden bzw. identifizieren können. Uns bleibt nichts anderes übrig als uns schrittweise einer tragfähigen Lösung anzunähern. Dazu müssen wir es aber zulassen, dass wir in Optionen denken, dass wir statt „Whether or Not“- besser „Compare and Contrast“-Entscheidungen treffen, wie es Teresa Torres formuliert.

Im Großen stoßen wir dabei allerdings auf eine Grenze in der deutschen Sprache: wir haben keinen Plural für die Zukunft. Im Englischen gibt es „possible futures“ und damit in der Sprache, die uns schließlich das Denken eröffnet, zumindest die Möglichkeit, mehrere „Zukünfte“ zu entwerfen.

Speculative Design kann helfen, in „Zukünften“ zu denken, also in dem, was sein könnte, was denkbar wäre. Um daraus dann den Diskurs abzuleiten, welche Entwürfe wir uns denn wünschen für unser künftiges Leben … oder welche Entwürfe überhaupt noch möglich wären. Mit SDNue werden wir ab 2022 versuchen, unseren Beitrag zu leisten, Gespräche über „Zukünfte“ zu führen.